Krita 4: 自動塗り分けマスクの使い方

線画の塗り分け・下塗りを簡単にする自動塗り分けマスクの使い方のメモです。簡単な方法(自動塗り分けマスク編集ツールを使う方法)の紹介です。

まず線画を用意して、線画レイヤーをアクティブに。

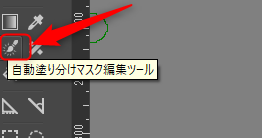

自動塗り分けマスク編集ツールに切り替え。

カーソルが手の形に変わるのでキャンバスをクリック。すると線画が選択されて表示が以下のように変わります。

ツールはこのままで、塗り分けたい色で適当に描きこみます。

ある程度色を指定したら、「ツールのオプション」で、自動塗り分けマスク編集ツールのオプションの「更新」ボタンをクリック。

するとキャンバスに色塗り分け結果が表示されます。(塗分け指定のストローク表示の切り替えは「制御描線を編集」のチェックボックス。塗り分け結果表示の切り替えは「出力を表示」)

いまいちな部分には色指定のストロークを足したり、ギャップを閉じる閾値のパラメータをいじったりして調整。ツールのオプションの下側には塗り分けで使用している色がパレットとして表示されていて、透過色扱いにする色も指定できます。

マスクの塗り分けがいい感じになったら、レイヤーのドッキングパネルで、自動塗り分けマスクに対して、「変換>ペイントレイヤーへ」を実行することで普通の色レイヤーに変換します。

ここからさらに色のレイヤーに対して、「レイヤー>アルファを分離>レイヤーを分割」を実行すれば、色ごとに別レイヤーへ分割ができて、そのあとの塗りが簡単になります。

おまけ:線画レイヤーに手動で自動塗り分けマスクを追加することも、マスクに対して普通のブラシツールで色指定のストロークを描くことも可能です。(ですが、更新やパラメータ、使用色パレットなどを考えると「自動塗り分けマスク編集ツール」を使うほうが楽だと思います)

あと、グループレイヤーに対しても同じように塗り分けマスクが適用できます。つまり、線画を1レイヤーにマージしなくても、線画の複数レイヤーをグループにすれば、そのまま塗り分け処理ができます。

Krita 4新機能紹介ビデオ(日本語字幕版)

www.youtube.comリリースノートからもリンクされていたOwly OwletさんによるKrita 4 新機能紹介ビデオに日本語字幕を追加しました。日本語字幕を表示するには、字幕をオンにしてから、動画の歯車マーク(設定)で字幕言語を日本語に変更してください。

Ten Brushes - ブラシプリセットをショートカットに割り当てるPythonスクリプト Krita4.0から使用可能!

Krita 4.0ではリリースノート(ようやく翻訳しました…)にあるようにいろいろな新機能が追加されていますが、今日はPythonスクリプト機能のサンプルとして同梱されているTen Brushesを紹介します。(Mac版にはPython機能が追加されていないため使用できません…)

Ten Brushesを使えば、好きなプリセットをショートカットで呼び出すことができます。これでお気に入りの消しゴムや線画用ペンをキー一つでアクティブにしたい人も大丈夫。

まず最初に、設定>Kritaの設定を変更、にあるPythonプラグインマネージャからTen Brushesにチェックを入れて再起動することでTen Brushesスクリプトを有効にします。

再起動したら、ツール>Scripting>Ten Brushesでこのプラグインの設定画面を開くことができます。下側のプリセット選択エリアから、ホットキーのスロットにドラッグアンドドロップをすることでプリセットをホットキーに割り当てることができます。

デフォルトではCtrl+Alt+数字がTen Brushesのプリセットを呼び出すようになっていますが、別のキーでこのスロットを呼ぶように変更することも可能です。キーボードショートカットにTen Brushesのスロットが追加されているので、好きなキーに変更ができます。

ソースコードはKrita (x64)\share\krita\pykrita\tenbrushesにあります。さらに好きにカスタマイズしてしまうことだって、もちろん可能です!

Krita 4.0.0: タブレットだけでも操作がやりやすくなりました!ポップアップメニュー&Touch Docker

Krita 4.0.0ではタブレットのみでも操作がしやすいようにポップアップメニューが進化しています。また、タッチだけでよく使う操作ができる、新しいTouch Dockerも追加されました。

ポップアップメニューの進化

右クリックで表示される(デフォルト設定、ショートカットキーを変えたい場合は、Kritaの設定のキャンバス入力の設定から変更)ポップアップメニューで、下部スライダーでズーム操作、プリセット表示の外側の円でキャンバス回転ができるようになりました。左右反転表示切替ボタン、キャンバスのみ表示モードとの切り替えボタン、ズームリセットボタンも追加されています。

なお、表示プリセットの変更、ブラシパラメータ表示は右下の二つの小さいボタンから行えます。

Touch Docker

Touch DockerはKrita4.0.0で追加された、よく使うアイテムをタッチ操作で呼び出せるようにしたショートカットパネルです。(残念なら現状はカスタマイズできない状態です)

設定>ドッキングパネル>Touch Dockerから呼び出すことができます。(どこかのパネルにドッキングして表示された場合は、タイトル部分をドラッグして引き出して独立したパネルにして、大きさを使いやすいようにリサイズする必要があるかもしれません)

Touch Docker - Krita Documentation

現在の中身は…:

ファイルを開く・ファイルを保存・ファイルに名前をつけて保存

Undo・Redo

不透明度を下げる

不透明度を上げる

明度を上げる

明度を下げる

ズームイン

反時計回り15度回転・回転リセット・時計回り15度回転

ズームアウト

ブラシサイズ減少

ブラシサイズ増加

レイヤー中身を削除

Krita 4.0.0出てます!

リリースノートの翻訳作業等で手が追いついていないのですが、新バージョンのKritaでいくつか気を付けることのメモです。

過去のブラシがない!?

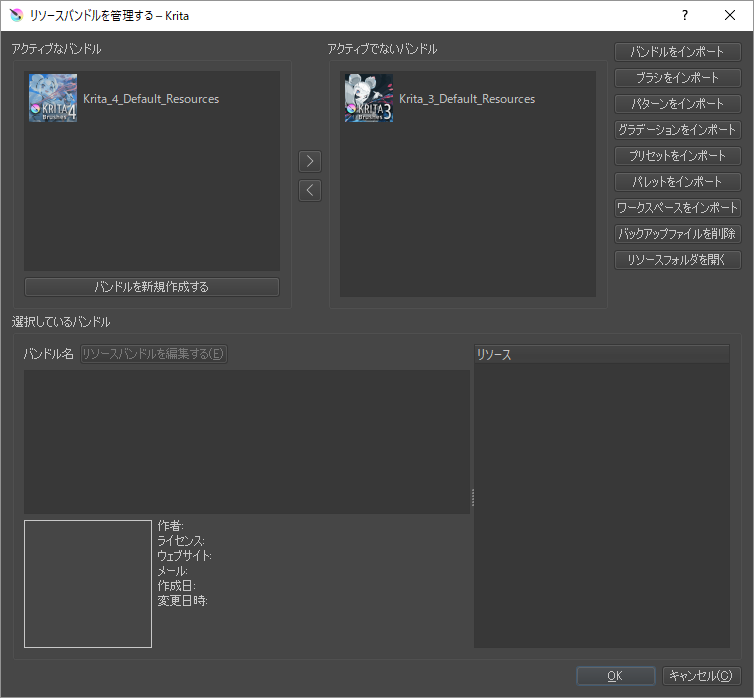

Krita 4ではDavid Revoyさんによるブラシセットに過去のブラシセットが置き換えられました。過去バージョンのブラシを使いたい人は、バンドルにまとめられているので、設定>リソースを管理、からKrita 3のリソースバンドルを有効にしてください。(デフォルトでは無効になっています。再起動すると読み込まれます)

ベクター保存形式の変更

ODGベースからSVGベースになったのでKrita3以前でのベクターオブジェクトが正しく読み込めないおそれがあります。バックアップは残しておきましょう。

参照画像ドッキングパネルがない

クラッシュの原因にもなっていたので一時的に取り除かれています。4.1で改良版ツールが利用できるようになります。

テキストの縦書きは?

当初は縦書きも含めてサポートする予定だったのですが、開発スケジュールの関係で今回はテキストツールは簡易的な実装にとどまっています。これからの開発に期待です。

Krita+BlenderのカットアウトアニメーションチュートリアルがMorevnaプロジェクトのリワードに登場

Krita公式サイトでも紹介されていますが、オープンソースツールでアニメーションを作っているMorevnaプロジェクトのクラウドファンディングキャンペーンが行われています。

krita.orgファンディングのリワードで注目なのが、Blenderを使ったカットアウトアニメーション製作方法のチュートリアル動画です。

David RevoyさんのKritaのアートワークを使い、ペッパー&キャロットのアニメーションで使った手法について説明するということで、これを見ればKrita+Blenderでアニメーションが作れるようになる…かも!?(なお、ペッパー&キャロットのアニメーションのソースファイルと使い方についてもMorevnaプロジェクトから公開されています)

Krita3.3.3リリース&Krita4.0ベータリリース!

公式サイトで、安定版の最新リリース3.3.3と、次のメジャーアップデートとなるKrita4.0のベータ版が公開されました!Krita4.0の正式版は3月リリース予定です。

なお、Krita4.0にはIntelとのパフォーマンス向上プロジェクトの成果も含まれていて、マルチコア環境でのパフォーマンス向上も期待できます!